こんにちは。

「おうちモンテで療育.com」の管理人りっきー(@KodomoOtona58)です。

ここ最近の「非認知能力」という言葉への注目の高まりとともに、モンテッソーリ教育への世間の関心も高くなってきています。

モンテッソーリ教育で育まれる力と、これからの時代の教育に求められる内容が非常に近い、というのが理由の一つです。

2020年の学習指導要領改訂によって、「生きる力」を育むための教育に大きく舵を切ろうとしている日本。

「非認知能力」を身につけた子どもたちは、これからやってくる予測不可能な未来において、どんな状況でも生き抜くことのできる力があると言われています。

モンテッソーリ教育を受けた子どもたちがその後どんな姿を見せるのかについてはこちら↓

欧米諸国から遅れをとってはいますが、ようやく日本もそのことに気づき、今教育業界が大きく変わろうとしているのです。

すくコム(NHKエデュケーショナル)

でも一斉教育を受けてきた世代の親御さんたちからすると、じゃあ一体どんな課題が子どもたちの「非認知能力」を育むの!?と疑問が生まれますよね・・・

今日はそんな時にぴったりの、手軽におうちで取り組めるモンテッソーリ式のドリルについて、紹介してみたいと思います。

Contents

視覚的ヒントで「考える力」を補助

小学校に入り、机の上で勉強するようになると、数字や文字といった「抽象的」な概念を取り扱うことが格段に増えます。

突然数字や文字を取り入れた学習をしても確かについていける子どもたちはいます。

しかし実は、その前の段階で数や文字に関して具体的な量や実物を手に取りしっかりと体感していることが本質的な理解をするためには大切なのです。

たとえば「数を理解できた」というとき、具体的なもの(あめが2個)と、数詞(2という音声での数唱)、数字(2という文字)の3者が一致している必要があります。

これをモンテッソーリ教育では「3者関係の一致」と言います。

小学校になって、数字を数百まで数えられても、早々と九九を唱えられても、実は具体的な量を理解できていなくて、算数でつまずいてしまう、というケースがあるのです。

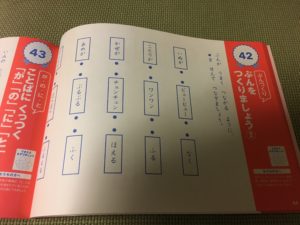

これから紹介するさんすうドリルでは、具体的なものから抽象的な数字をつなぐ橋渡しの役割をする視覚的なヒントがふんだんに取り入れられています。

各問題ごとに、「おうちの方へ」という形で援助のためのヒントが書かれていることもポイントです。

さんすうドリル、早速やってみた!

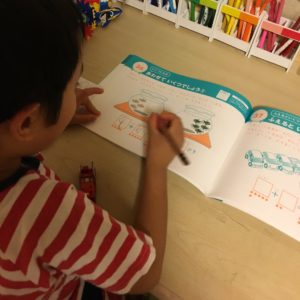

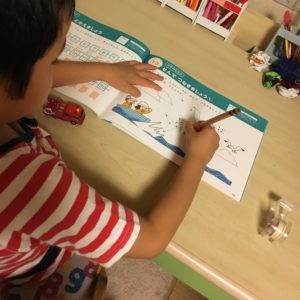

小学1年生の発達っ子の我が子と一緒に早速さんすうドリルをやってみました。

開けてびっくり、今学校でやっているのと同じような内容の問題が、たくさん掲載されていました。

しかも、視覚的なヒントがあり、子どもが自分の力でやり切る工夫がされているところがさすが「モンテッソーリ式」だと感じました。

発達障害の特性から、普段の学習には少し援助が必要な我が子ですが、視覚的ヒントがあれば大人の介入なしで自力で問題を解けることも多いため、「自力でやりきった」という自信がつくところもこのドリルの良いところだと思いました。

また、巻末にはモンテッソーリ教育の「算数教育」分野の教具の一つ「算数棒」の教具(厚紙を切って作るタイプ)が付属していて、本物の教具を買うまではちょっと・・・という方にもお試しができます。

※卓上サイズです

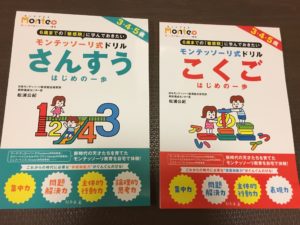

こくごドリルはスモールステップ

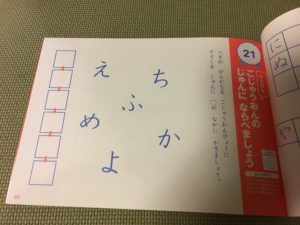

こくごドリルの内容は、ひらがな・カタカナの書き方がとても細かくスモールステップで設定されており、文字の大きさも大きめなので、就学前の小さな子どもたちでも無理なく取り組めそうな構成です。

このドリルの特徴としては、文字の習得以外に「考える」問題がたくさん掲載されていること、あいさつや日本の行事についても触れられていることがあげられます。

暗記だけではなく思考力が問われる問題は、実際に学習指導要領改訂前の今の学校でも増えてきているのだな、とりっきーも息子の宿題を見て実感しているところだったので、就学前にこのような問題に触れておく機会を作っておくと、これから小学校に入る!というタイミングの子どもたちも学習に自信を持って挑めそうですね。

続編もあり・・・?

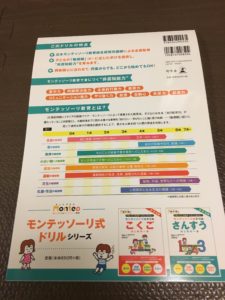

こちらのドリル、見て頂くとわかるようにタイトルが「モンテッソーリ式ドリルさんすう・こくご はじめの一歩」となっています。

ということは続きがあるのかな・・・?とりっきー勝手に期待しております(笑)

こちらの写真にもあるように、全てを必ずやる必要はなく、「何歳からでも、どこから始めてもOK!」ということなので、先取りや進度と合わせて定着のために使うのはもちろん、つまづきがあったときに少し遡ってどこでわからなくなっているかを確認するためにも使えそうです!

我が家ではこのドリルの前半は3歳の次男にも使えそうなところがあるので、もう1冊買おうか検討中です。

「模倣期」真っ盛りの次男、今までお兄ちゃんとまったく同じ宿題をしたくてたまらなかったのですが、このドリルなら2人同じものを持っていても活用できる気配がします(笑)

ツイッターでつぶやいていたら、なんと発行元の幻冬舎さんの公式ツイッターさんより返信いただきました!

続編考えておられるそうです!!楽しみ♪

今回の記事では、モンテッソーリ式を取り入れたさんすうとこくごのドリルについて紹介しました!

この記事を読んで「モンテッソーリ教育」に興味を持った方はこちらの記事もどうぞ↓

最後までお読み頂き、ありがとうございました!

また、お会いしましょう!!